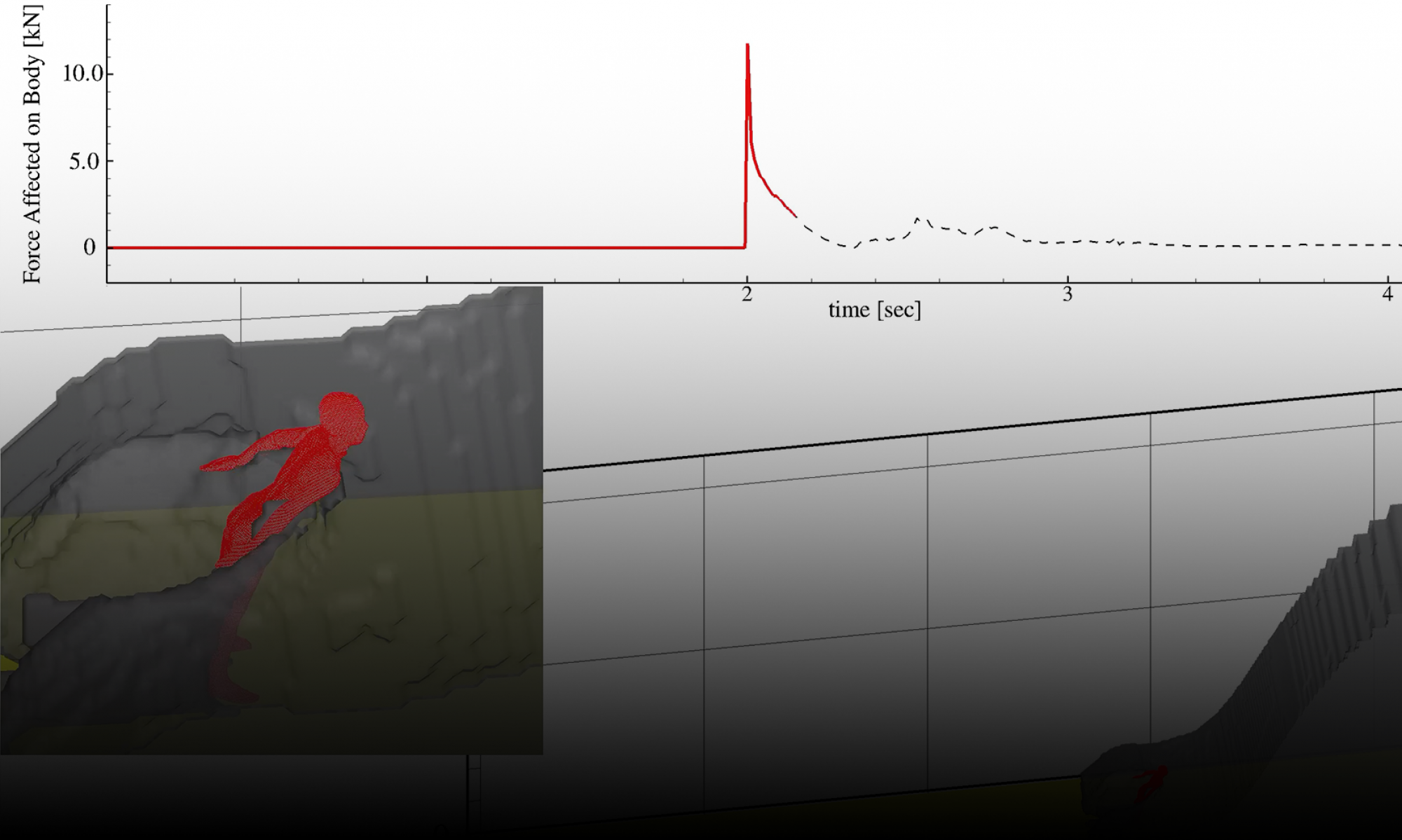

流れと人のシミュレーションモデルDRUMを用いた研究を来月の学会で発表します。水中では人には大きな力が加わり、流れにより容易に運ばれてしまいます。多少の凸凹は簡単に乗り越えてしまいます。研究では水難事故で被害者の捜索範囲を大凡推測できるように、流速によってどの程度の速さで運ばれるのかをまとめることを目指しています。

3D流動モデルの習得に海外から研究者が滞在

可視化-4

跳水現象により流れは渦を伴い急激に変化します。下の可視化では跳水中での人体模擬モデルの運動を解析したものです。

可視化-3

前回の投稿に引き続きDRUMモデルの可視化結果をお見せします.高速流が水深の深いところに入ると跳水と呼ばれる不連続的な水位変化が生じます.跳水では渦が形成されますが,そこに人が巻き込まれた場合について検討しています.

可視化-2

可視化の続きです。卒業に向けて研究の成果が色々出てきます。その中から1例。流れの中で足が挟まってしまった場合のシミュレーションです。流速は2m/sで大雨の時の川の流速程度でしょうか。胴体の部分に4kgfの浮力を与えているのですが、流れに押さえつけられて、上体を起き上がらせることができません。

可視化

シミュレーションの結果から物理的な考察をするには、どのようなグラフや画像を作成するのか、つまり可視化が重要になってきます。学生さんには自分のセンスで、素晴らしい可視化を期待しています。下はサーフィンでの事故防止に救命胴衣が使えるのでは?との研究の途中結果。

セネガル川現地観測ーアフリカ セネガル/モーリタニア

西アフリカのセネガル川下流域では雨季に広大な氾濫が生じ、稲作の障害となっています。氾濫範囲を数値シミュレーションで求め、どの程度の被害や、将来的な治水対策がどれだけ効果があるのかを調べることを目指しています。シミュレーションには現地での状況の調査が欠かせません。今回はセネガルから入国し、モーリタニアへ陸路移動し、国境河川であるセネガル川を両国から現地観測しました。

パリ・ダカールラリーで有名なダカールからセネガルへ入国です。まずは、セネガル川の流域国のセネガル、モーリタニア、マリが参加するセネガル川流域開発機構を訪問し、我々の研究の紹介や現地スタッフから情報の聞き取りを行いました。

今年の雨季は降水量が多い様でセネガルは緑に溢れていました。

ダカールの街中ですが、バオバブの木を多く見ることができます。

現地観測に備え、首都ダカールから北部のサンルイへ移動します。移動中の車内から。

サンルイはフランス植民地時代のコロニアル建築が残る街で、世界遺産に選定されています。

サンルイはセネガル川河口に位置します。ここを拠点にセネガル川をさかのぼり複数の地点でセネガル川を船で横断しつつ流速を観測します。今回は200kmほど車で移動した街、ポドルまで足を伸ばしました。

セネガル川を北に渡ってモーリタニアに入国し、モーリタニア側から観測します。モーリタニア第3の街であるロッソを拠点としました。

雨季の氾濫によりセネガル川の周りでは氾濫が広がりつつありました。

灌漑水路は掘ったままの状態で、セネガル川の岸にも特に堤防らしきものはありません。

モーリタニア側を流れる主要な支川について、橋の上から流速観測を実施しましった。

観測後は首都ヌアクショットへ移動。サハラ砂漠の西の端をかすめ北上します。砂漠を車窓から見つつ、穴だらけの国道を進みます。

ヌアクショットは近代的な街。ここでは消費者の嗜好調査を行うための下準備として市場を見学しました。

大西洋岸にある魚市場では、目の前の砂浜から漁へ出ます。

こちらは街中の市場。混沌と活気に満ちています。

トンレサップ湖に関する研究会

カンボジアのトンレサップ湖の流動に関する国際研究に参加しています.金沢市の四高記念館で学生が研究発表を行いました.衛星リモートセンシグを専門とする先生や学生さん達とも情報交換し,大変エキサイティングでした.

DRUMモデルの計算例追加

人体溺水モデルの計算例を追加しました。詳しくはDRUMモデルの紹介ページでごらんください。

カンボジア観測

カンボジアへ観測に行ってきました。今回は学生1名が一緒に参加してくれました。カンボジアのトンレサップ湖は東南アジア最大の淡水湖です。雨季には最大で 縦200km x 横50km もの大きさになります。湖には100万人以上の人が水上集落などを作って生活していると言われています。今回の目的は水上集落のひとつであるChhnok Truです。流れのシミュレーションを行い、水質の変化を流れから理解することを目指しています。今回の観測では、そのために必要となる集落付近の河川の地形(深さ)をADCPを用いて測量してきました。3月は乾季で、4月にかけて一番暑い時期です。今回も30℃以上の気温の中、3日間小さいボートの上で耐えました。景色は最高です。

Chhnok Truの水上集落の間を行きます

観測船には簡単な屋根がついています。椅子は板切で座りごごちは…

測定器(ADCP)です。船で曳航しつつ超音波で深さを測って行きます。

今回参加してくれた学生さん(右側)。お疲れさまでした。